アフィリエイト広告を利用しています。

あなた・あの人の問題行動は“本人にとって得”だから起こる

どうしてあの人は、あんなことをするんだろう

自分でもやめたいのに、つい同じ失敗を繰り返してしまう…

こんなこと思ったことありませんか? わたしはしょっちゅうあります。

目の前の問題行動・結果を見たとき、「性格のせい」「意志の弱さのせい」と考えがちですが、「わたしたち人間は善悪や意志ではなく、“自分にとって得か損か”という感覚で動いている」という視点からその問題行動を説明することができます。

この視点を持つことで、他人の行動も自分の癖も責めるより理解できるようになり、生きやすい人生を歩むことができますよ。

今回の種本である奥田 健次著『メリットの法則 行動分析学・実践編』から行動分析学の考え方をベースに、日常を生きやすくする方法をお伝えしていきます。

わたしが大胆魔翻訳して、専門用語をかなり減らして読みやすくしています!

目次

わたしたちが“その行動をする理由”

わたしたちはつい、「なぜそんなことをしたの?」と、行動の原因を過去に探そうとします。でも実際のところ、人がその行動を続ける理由は行動を起こした「その後」にあると考えられます。

- 注意されてもついスマホを見てしまう

- 嫌な上司に反抗してしまう

- つい食べすぎてしまう

これらの行動にはすべて、行動したあとに得られる“何か”があるはず。

その結果が、本人にとって少しでも「楽になる」「安心する」「気がまぎれる」といった感覚をもたらすと、人はその行動を“もう一度やろう”としやすくなります。

それは意識していることもあれば、無意識に体が覚えていることもあるでしょう。「本人にとってメリットがある行動は自然と繰り返される」のです。

信じられないかもしれませんが、どんな瞬間もわたしたちは「より安心できる・気持ちがいい・苦痛が少ない」方を選んでいます。

たとえそれが、他人から見たときにどれほど大変な現実に映ったとしてもです。こうした「行動と結果のつながり」に注目し、人の行動を理解しようとするのが行動分析学になります。

ここからは、この“行動と結果の関係”をもう少し深掘りしていきます。人の行動を変える・理解するポイントは、本人の意志や性格ではなく、「その行動の“あと”に何が起きているのか」です。

あわせて読みたい

「なぜ人と組織は変われないのか」意思のせいじゃない原因を解説

「いつも仕事が上手くいかない」「またダイエットに失敗した…」「自分の意思が弱いから、いつも変われないんだ」 ちょっと待った! その変われない原因は、あなたの意…

行動分析学とは?人の行動を「結果」の前後で見る

行動分析学とは、人の行動する理由を心ではなく「その行動のあとどんな結果になったか」という外部の環境に求める学問のことです。

わたしたちはつい「なぜそんなことをしたの?」と原因を過去に探しますが、実際にはその行動が繰り返されるかどうかを決めているのは“行動のあと”に起きる結果にあると考えられています。

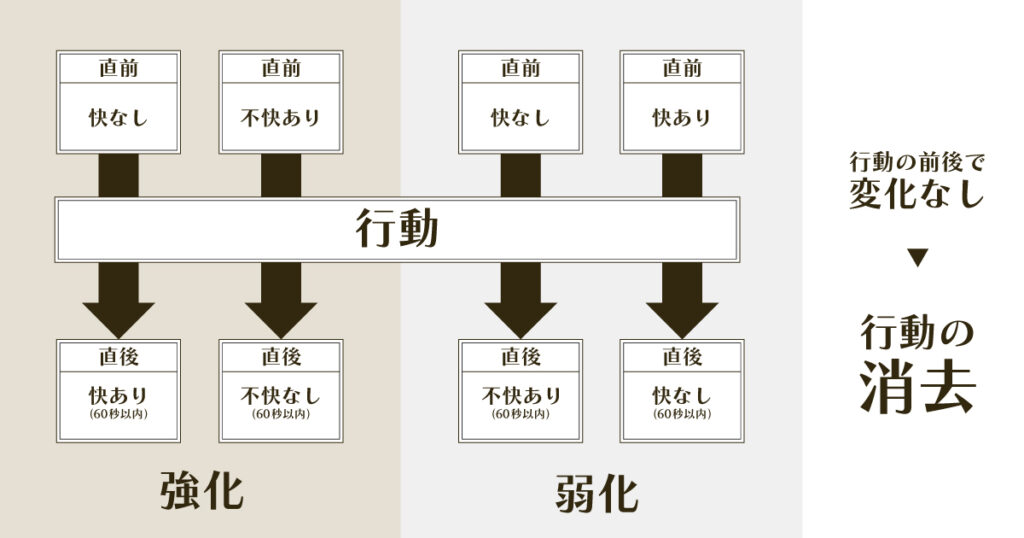

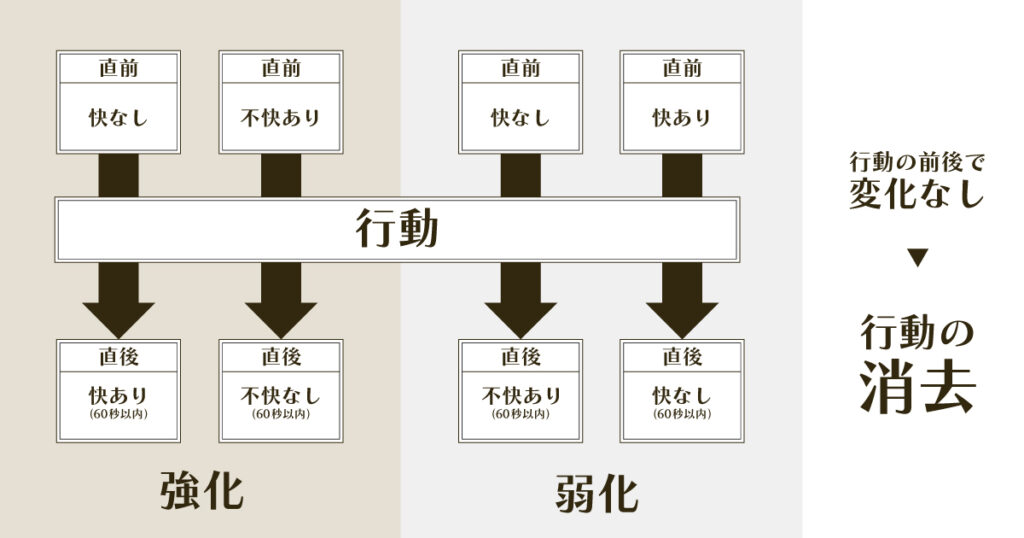

また、行動のあとに起きる結果(本人にとっての“快・不快”)が60秒以内に起こるとその行動は強化されます。

(中略)つまり、行動の結果は直後に起こる(行動に伴う)ことが大切であるということだ。では、直後とはいったいどれくらいの時間であろうか。それには、行動は起きてから「60秒」までという目安がある。

奥田 健次著『メリットの法則 行動分析学・実践編』

効果的に行動を変えるには、行動した後、即時~60秒以内に“快・不快”や“メリット・デメリット”、“得・損”を感じることで、その行動が強化あるいは弱化・消失していくことになります。

行動分析学から見た行動強化の例

- 怒る → 周囲が黙る → 怒る行動が強化される

- 頑張る → 褒められる → 頑張る行動が強化される

これは特定の人の性格や意思に関係なく、観察できる“行動そのもの”を対象にしています。人間だけでなく、動物にも同じ仕組みが見られることから、この考え方は生き物の“行動”という現象全体を理解するための枠組みともいえます。

ここからはさらに詳しく、「行動のあと」が行動し続けることへどうつながるか深掘りしていくのと、行動分析学に対する批判や、それでも注目すべき理由をわたしなりに述べていきます。

あわせて読みたい

趣味を優先する夫が憎くてたまりません【それって本当?】#03

他人への相談に勝手に答える【それって本当?】シリーズ。信じられないくらい更新が途絶えましたが、今回は幼い子どもがいながらも趣味を優先する夫が憎くて仕方がない…

行動は“行動のあと”によって決まる

行動分析学の視点では、人の行動は“行動したあとに起きたこと”によって決まっていくと考えます。

わたしたちはつい、行動の理由を「過去」に探そうとします。「なぜそんなことをしたのか」「どうしてそう思ったのか」などの問い方をしがちですが、それって行動の“まえ”ばかりを見ていますよね。

そうではなく、行動分析学を通して見たときその行動を繰り返すかどうかを決めているのは、行動の「結果」なのです。

問題行動のあとに起きた結果が何を意味しているのか、以下に例をいくつか挙げてみましょう。

| 行動 | あとに起きる結果 | 本人にとっての“結果の意味” |

|---|---|---|

| 注意されてもスマホを見る | 一瞬ストレスが和らぐ | 緊張がほぐれる・安心感が得られる |

| 上司に反抗する | その瞬間だけ自分を守れたように感じる | 自尊心を保てる |

| 食べすぎる | 嫌な感情がまぎれる | 気がまぎれて落ち着く |

どれも、行動のあとに「ちょっと楽になる」「安心する」「スッキリする」といった感覚があります。この“快”の感覚こそが、行動を“強化”しているのです。

「やってよかった」という主観的な報酬があるから、わたしたちはまた繰り返してしまうのでしょう。

行動が“減る”のもまた行動のあとに理由がある

一方で、行動が繰り返されるのと同じように、行動が減ることにも理由があります。それもやはり、「行動のあと」に起きた出来事が関係しています。

たとえば、ある行動をしたあとに「注意される」「嫌な気持ちになる」「望んだ結果が得られない」といったことが起こると、人はその行動を避けるようになります。

「よくないことだから」ではないんですよ! ここが面白いところ。

| 行動 | あとに起きる結果 | 本人にとっての“結果の意味” |

|---|---|---|

| 上司に反論したら翌日気まずくなる | 次から黙るようになる | 人間関係の摩擦を避けたい |

| SNSで本音を書いたら炎上する | 次は発信を控える | 不快な反応を避けたい |

| 夜更かしした翌日がつらい | 早く寝るようになる | 体調の不快を避けたい |

こうした「行動のあとに“不快”な結果がある」場合は、行動が“弱化”されます。「もうやめておこう」という学習が起きるのです。

たとえば、怒られても「自分は正しい」と思えてスッキリする人にとっては、その叱責はむしろ強化になります。一見「損している」「罰を受けている」と思える行動でも、本人の内側では“得している”可能性があるのです。

行動分析学への批判・反論とそれでもこの視点が有効な理由

行動分析学は「人の行動は、その行動の“あと”に起きる結果に左右される」という立場をとります。この考え方はシンプルで力強く感じる一方、次のようなよくある批判や反論もあります。

よくある批判・反論の例

- 「人はそんなに単純じゃない」

行動を“結果だけ”で説明するなんて、人の心を軽視しているように感じるかもしれません。 たとえば、「優しさ」や「思いやり」も、結果のための行動だと言われると、冷たく聞こえるかもしれません。 - 「感情や性格を無視している」

同じ行動をしても、うれしい人と苦しい人がいます。 行動分析学は「なぜそう感じるのか」という内面の差を直接は扱わないため、 「人間らしさを見落としている」と感じられることもあるでしょう。 - 「人を操作するための理論に感じる」

“行動を変える”という言葉から、相手をコントロールする手法と誤解されることもあります。 特に、企業や教育現場で使われるときにこの懸念が出やすいようです。

それでもこの視点が有効な理由

それでもわたしがこの行動分析学について記そうと思った理由としては、人を責めずに行動の背景を考えられるようになるからです。

たとえば、「あの人はだらしない」「自分は意志が弱い」と決めつける代わりに、「その行動のあとに、何か“得られているもの”があるのかもしれない」と考えると、問題の見え方が変わりますよね。

行動分析学は人の内面を否定したいのではなく、むしろ「外から観察できる部分」から丁寧に人を理解しようとする立場をとっているなと思います。

行動分析学は万能でなくとも、「人は自分にとって少しでも心地よい結果を選ぶもの」という前提をもつと、他人の行動も自分の行動も少し違う目で見られて、問題と距離を取ることができるでしょう。

ここからは、「行動のあとの結果」をどう見つけ、どう変えていけば、自分の問題・他人の問題をよりシンプルに理解できるのかをお伝えしていきます。

「あなたの問題」を見る

わたしたちの行動は「行動のあとに起きる結果」の“快・不快”によって形づくられます。この視点から、あなたがついしてしまう問題行動を見ていきましょう。

ここで重要なのは、行動の背景を「意志の弱さ」や「性格のせい」と考えないこと。

あなたが思っている以上に人間は利己的です。人は自分の意思で自由に選んでいるわけではなく、その瞬間に得られるメリットに従って行動していると考えたほうが、現実的で理解しやすくなります。

行動分析学の視点で自分の行動を観察する

行動分析学を使うと、あなたがし続ける問題行動を「本人にとってメリットがある」という観点から整理できます。

行動そのものを責めず、行動のあとに何が起きているかに注目するのです。

あなたが自分の問題行動に悩んでいるのであれば、たとえば次のように問題行動を起こしたあと何が起こり、何を得ているのかを書き出して見直してみましょう。

| 行動 | そのあとに起きること | 本人にとっての“結果の意味” |

|---|---|---|

| ついため息をつく | 緊張やストレスが一瞬和らぐ | 気分が落ち着く |

| 会議中にスマホを見る | 緊張が和らぐ | 少し安心できる |

| 先延ばししてしまう | やるべきことのプレッシャーから一時的に逃れられる | 心の負担が減る |

自分にとって結果の意味が“快”であれば繰り返され、“不快”であれば自然に消失していきます。

さらにここで大切なのが、“その結果がいつ起きるか”。

行動分析学では、おおよそ60秒以内に起きた結果が行動を強化・弱化させるとされています。

つまり、行動の「すぐあと」に得られた快や安心感が、次の行動を決めているのです。人は「今すぐ楽になるかどうか」で動いていると考えると、「意志が弱いから」ではなく、「自然な学習の結果」として見えてきます。

あなたの問題行動は常に「快適な方」を見ているハズ

繰り返しになりますが、行動分析学を通して自分の問題行動を見るとき、以下の点が大切になります。

- 人間は自由意志で完全に行動を選んでいるわけではない

- 人間の行動は、常に本人にとってのメリットをもとに結果に左右されている

この前提に立つと、自分の問題を理解するときに、自己否定せず冷静に行動の背景を観察できます。「自分は意志が弱い…」と悩むよりも、どの結果が行動を強めているかを見つけることが大切です。

悪い癖ではなく、「その瞬間の最適解」を選んでいるだけですからね。

観察のヒント

- 行動のあとを意識:行動そのものではなく、直後に得られた“快・不快”に注目

- メリットを明確にする:「なぜやったか」ではなく、「何がちょっと楽になったか」を考える

- 行動を判断せず観察:善悪や性格の問題ではなく、あくまで行動の結果を見る

次の章では、この視点を他人の行動に応用して、「あの人の問題」を理解する方法を見ていきます。

「あの人の問題」を見る

今度は、あなたの身の回りのあの人の問題行動を理解していきましょう。

人の行動を観察するとき、わたしたちは「なんであんなことをするんだろう?」と行動の“まえ”をつい考えてしまいますが、行動分析学の視点では「なぜ」ではなく「そのあと」を見るのがポイントです。

「あの人がいつも遅刻する、同じミスを繰り返す、愚痴ばかり言う…」

それもやはり、「その行動のあとに“本人にとって何かしらのメリット”があるから」起きているのです。

「意図」ではなく「結果」で見る

人は、行動のあとに“快”があるとその行動を繰り返し、“不快”があると避けるようになります。この原理は自分に限らず、他人にも同じように働きます。

「なんでそんなことするの? 育ちが悪いんだわ! ムキー!!」と意図や性格を探りたくなることもあるでしょう。

ですが行動分析学の視点では、「なぜ」のような行動の“まえ”に答えを求めるのではなく、「行動のあと何が起きているか」に注目します。たとえば次のようなケースを考えてみましょう。

| 行動 | そのあとに起きること | 本人にとっての“結果の意味” |

|---|---|---|

| 同僚がいつも遅刻する | 注意されてもすぐに許される | 「どうせ大丈夫」という安心感 |

| 家族が愚痴を言い続ける | 周囲が共感して話を聞く | かまってもらえる・孤独が和らぐ |

| 部下が仕事を先延ばしする | 上司が代わりに片づけてくれる | 面倒を回避できる安心感 |

| 友人がマイナスな話題を続ける | 相手が慰めてくれる | 同情を得られることで関係を維持できる |

どの行動にも「そのあとに得られる安心や満足」があります。それが、たとえ建設的でなくても、本人にとっては“現状を維持できる安全な選択”になっているのです。

たとえば、仕事で上司に反抗する部下を「生意気」と決めつける前に、「反抗したあとに本人が何を得ているか?」を考えてみてください。

あなたがもし、「今後のキャリアに関わるんだから意見するのはデメリットしかない!」などと思われたとしても、もしかしたら「自分の意見を主張できてスッキリする」「周囲に存在感を示せる」といったメリットを本人が受け取っているかもしれません。

もしあなたが相手の行動を変えたくて仕方がない場合、その行動をした結果得ているメリット・快をどうにかしない限り、その行動を叱責し続けたとしても変化するのは難しいでしょう。

たとえあなたが納得できなくても、あなたが見えていない“快”が相手には見えていると冷静に見つめると理解が進みます。

あの人の行動も“その人なりの最適解”

行動の背景には、いつも“その人なりの最適解”があります。それは意識的に選ばれたものではなく、結果的に「そうしたほうが少し楽になる」と学習されたパターンなのです。

この視点をもつと、「あの人の問題」を感情的に責めるのではなく、「なぜそうなっているのか」を構造的に見ることができて、問題と少し距離を取れるようになるでしょう。

観察のヒント

- 行動のあとを意識:相手の行動そのものではなく、“行動のあと”に注目する

- メリットに気づく:「損してるように見えるけど、相手は得しているかもしれない」と考える

- 行動を判断せず冷静に観察:相手の行動を「理解すること」と「許すこと」は別、と心得る

ここまで自分と相手の問題行動のとらえ方についてお伝えしてきました。次はいよいよ、自分とあの人の問題行動の連鎖を少しずつ緩める方法を見ていきます。

問題行動を自然に減らす方法

問題行動を変える一番のポイントは、行動のあとに起こる“結果(メリット)”を変えることです。こちらについて、以下の流れで解説していきます。

- “結果”を変えて問題行動を減らす3ステップ

- 行動は「結果」を変えない限り変わらない

- 「罰」を与えても行動は変わらない

「やめたい行動を我慢する」「性格を直す」といった方法ではなく、“行動のあとに得られる快・不快”の構造を変えることが、最も現実的で、持続する変化につながります。

今回の種本から魔翻訳して3ステップにまとめました!

“結果”を変えて問題行動を減らす3ステップ

行動のあとに起こる“結果(メリット)”を変えて、問題行動を減らしていく基本ステップは次の3つが考えられます。

- 行動のあとを観察

その行動の直後に、どんな“快・不快”があるのかを書き出す(例:「ため息 → 少し落ち着く」「スマホを見続ける → 緊張がやわらぐ」など) - 得ているメリットを見つける

その行動によって、どんな感情・安心・満足を得ているのかを探る(例:「安心したい」「つながりたい」「評価されたい」) - 別の“快”に置き換える

同じ安心や満足を、より健全な別の行動で得られないかを考える(例:「不安なときはSNSではなく、短い散歩や深呼吸を選ぶ」)

行動は意志よりも、“快と不快”のバランスで決まります。そのバランスを少し動かすだけで、長年変わらなかった行動がふっと変わることがあります。

- 「怒ってスッキリする」代わりに「距離を取って落ち着く」

- 「愚痴で共感を得る」代わりに「感謝で関係を築く」

- 「逃げて安心する」代わりに「小さく成功して安心する」

一番大事なのは、本人にとっての“快”。

他の誰かにとっての“快”ではないところが大ポイントです。それを保ちながら、行動の形を少し変えていきましょう。変化は努力や我慢ではなく、構造を変えることから始まっていきます。

行動は「結果」を変えない限り変わらない

多くの人は、やめたい行動に対して「意志を強くする」「我慢する」といった方法をとりがちですが、行動分析学では行動の直後に得られる結果がそのまま残っている限り、行動は自然に繰り返されると考えます。

| 行動 | 行動のあと | 得られる“快” | 対処の方向性 |

|---|---|---|---|

| SNSをつい開く | ストレスがまぎれる | 一時的な安心 | 別の方法で気分転換できる“快”を作る |

| 愚痴を言う | 周囲が共感してくれる | つながりの感覚 | 「聞いてもらえる」以外の承認の方法を増やす |

| 怒る | 相手が黙る | コントロール感 | 落ち着ける方法を見つける |

「行動のあとに“快”がある」構造を見つけることが、変化の第一歩です。その“快”を別の方法で得られるようになったとき、問題行動は自然と弱まっていきます。

「罰」を与えても行動は変わらない

自分や他人の問題行動に対して、「叱る」「責める」「注意する」「無視する」といった“罰”的な対応を取りがちですが、これでは行動の根本構造は変わりません。

たとえば、叱られたあとに「自分を正当化できてスッキリする」「注目を浴びられる」といった“快”があれば、罰を与えたとしても行動はむしろ強化されることさえあります。

行動を変えるには、「叱る」ではなく「新しい結果をつくる」こと。たとえば、相手の遅刻が続くならば「早く来たら助かる」と伝え、感謝や信頼という“快”を結びつけることで、行動の構造そのものが変わっていきます。

特に他人を変えることは難しいですが、自分の“快”を見つけることは簡単です。その方法として、わたしは「メタ認知ノート」を推奨しています。

あわせて読みたい

精神的に自立するメタ認知ノートとは?メタ認知を高める方法

精神的に自立したくても、毎日起こる問題に対処できず「イライラに飲まれて辛い。泣いてしまう」といった状況になることはありませんか? 実は、わたしもかつては定期的…

メタ認知ノートを使って、先ほど挙げた「“結果”を変えて問題行動を減らす3ステップ」を書き出していきましょう。

あなたの問題行動がどんな結果をもたらし、何を得ているのかを明らかにし、そこから代替できる“快”を冷静に探していきます。それを実践することで、自然と問題行動が落ち着いてくることでしょう。

特に行動のあとに得られる“快”を探すときにメタ認知ノートは役立ちます。「この行動をすることでメリットがあるとしたら?」と自分に問いかけてみてください。

まとめ「行動の“あと”を見れば、自分も他人も変わる」

以上が、「あなた・あの人の問題行動は“本人にとって得”だから起こる」でした!

行動分析学の視点から、自分の問題とあの人の問題のとらえ方について専門用語を省いて説明し、最後にその問題行動をどう手放していくかをご紹介しました。

そのためにも、次の3点を押さえておいてください。

- 行動は意志や性格ではなく“快・不快”で動いている

- 行動のあとに得られる“快”を変えない限り、問題行動は続く

- 罰や注意だけでは行動の根本は変わらない

人は意志や性格のせいで行動したり問題行動を起こしているのではなく、そのときその場で得られる“快”に従って動いていると考えましょう。問題行動を減らしたいなら「結果の構造」を意識することが最も現実的で効果的。

その「“結果”を変えて問題行動を減らす3ステップ」はこちら。

- 行動のあとを観察

その行動の直後にどんな“快・不快”があるかを書き出す - 得られるメリットを特定

行動によって何を得ているかを明確にする(安心感、承認感、気分の安定など) - 代替できる“快”を見つける

同じメリットを、より健全・建設的な行動で得られないかを考える

さて、今回ご紹介した奥田 健次著『メリットの法則 行動分析学・実践編』は、行動分析学の入門書としては最適で、わかりやすい例が豊富に掲載されています。

読んでいる途中から、人間って本当に無意識で行動しているんだなぁとしみじみ感じました。

このページでは省いている専門用語も丁寧に解説されているので、より詳しく行動分析学視点から現実の物事をとらえ直したい場合はぜひ本書を手に取ってみてください。

コメント(承認制)